【建設業許可】公的書類の取得場所まとめ

【建設業許可】公的書類の取得場所まとめ

目次

1.建設業許可申請に必要な公的書類まとめ

ポイント:取得する公的書類は非常に多い

建設業許可の申請は書類の数が非常に多いです。

その中でも特に添付書類に関しては、聞いたことがない書類やそもそもどこで取得するのか分からない書類も非常に多くあります。

と言うことで、下記の公的書類の内容や取得場所について次項からまとめています。

取得が必須である公的書類

- 登記されていないことの証明書(役員・令3条使用人、法務局発行後3ヵ月以内)

- 身分証明書(役員・令3条使用人、本籍地市町村発行後3ヵ月以内)

- 登記事項証明書(法人の場合)

- 納税証明書(法人:法人事業税・消費税/個人:個人事業税)

状況に応じて取得が必要な公的書類

- 残高証明書

- 年金記録(被保険者記録照会回答票)

- 年金事務所発行の社会保険料納入確認書

2.取得必須の公的書類

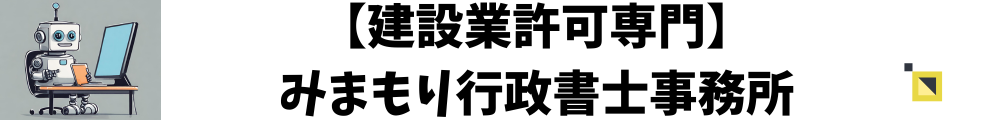

①登記されていないことの証明書

ポイント:登記されていないことの証明書とは?

「登記されていないことの証明書」とは、本人が成年後見制度の対象者(成年後見人・被保佐人・被補助人など)として登録されていないことを証明する書類です。

この登記制度は、判断能力が不十分な方を保護し、不要なトラブルを防ぐために設けられています。

そのため、この証明書を取得することで、「法律行為を行う能力に制限がない人」であることを第三者に示すことができます。取引や契約の場面で本人の判断能力を証明するために使用されます。

取得場所

- 各地方法務局の本局

- 最寄りの本局であれば、全国どこの地方法務局でも申請できます

- 支局や出張所では対応していない点に注意

- 福岡の場合は福岡法務局が該当

- 〒810-8513

福岡市中央区舞鶴3-5-25

(平成29年1月10日福岡市中央区舞鶴3-9-15から移転)

電話:【代 表】092(721)4570 - 福岡法務局のHPはこちら

- 〒810-8513

- 郵送での対応は東京法務局後見登録課まで

- (郵送先)

〒102-8226

東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

東京法務局民事行政部後見登録課

(Tel):03-5213-1234(代表):03-5213-1360(ダイヤルイン)

- (郵送先)

取得が必要な人物

- 常勤役員等(経営業務の管理責任者を含む)

- 役員

- 個人事業主

- 建設業法施行令第3条に規定する使用人

取得費用

- 300円

参考ホームページ

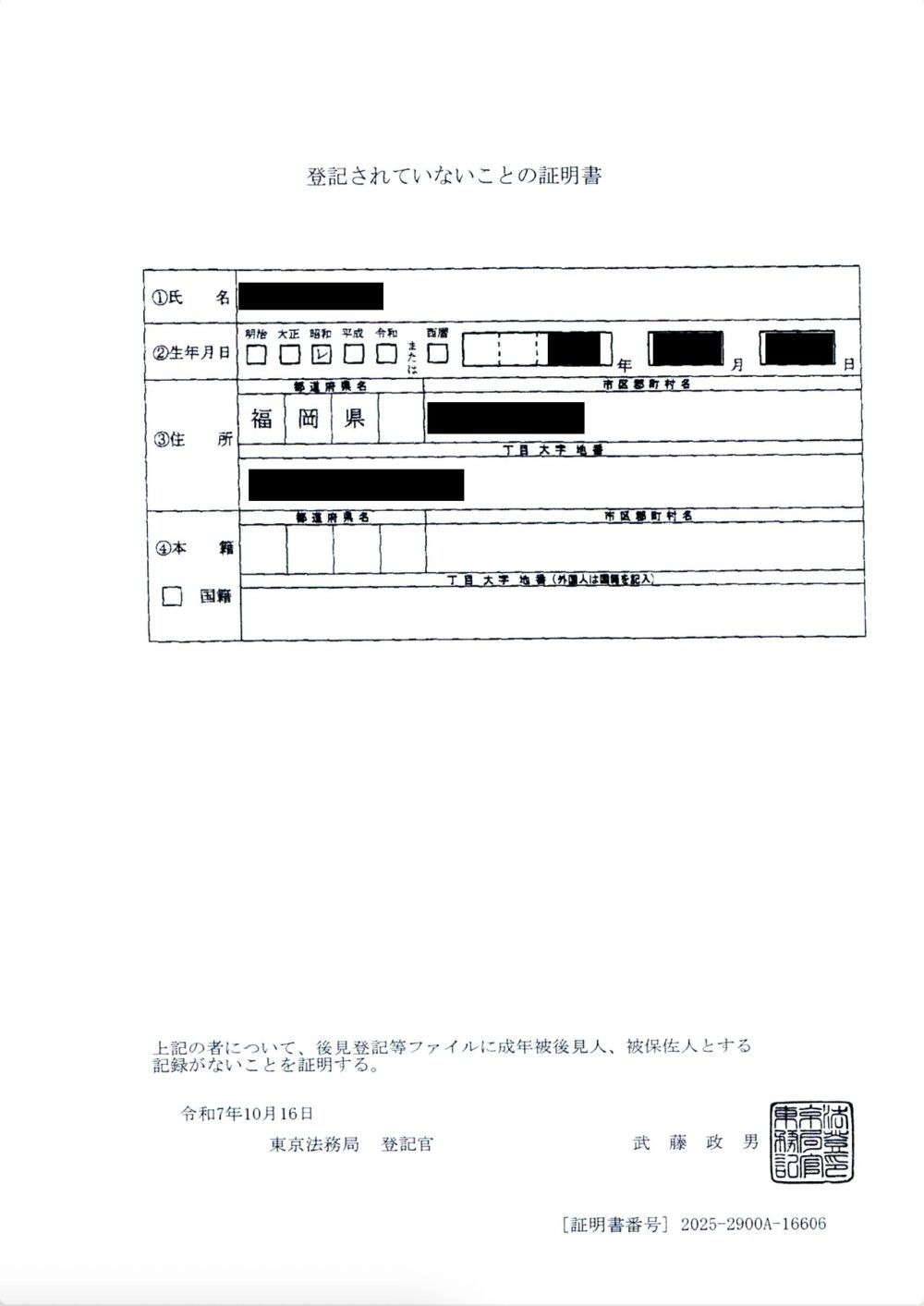

②身分証明書

ポイント:身分証明書とは?

「身分証明書」とは、

- 成年被後見人

- 被保佐人

- 破産して復権していない者

に該当しないことを証明するための公的書類です。

つまり 法律行為を行う能力に制限がない人物であることを示す証明書 として利用されます。

「登記されていないことの証明書」と併せて提出することで、取引や契約を適正に行う能力があることをより確実に証明できます。

ここでいう「身分証明書」は、運転免許証・健康保険証・パスポートなど一般的に言う「身分証明書類」とは全く異なる点にも注意しましょう。

取得場所

- 本籍地の市区町村役場

- 本籍地のある市区町村役場であることに注意

- 自身の本籍地がわからない場合は住民票を取得することでわかります

- 代理取得も可能

- 委任状、本人確認書類が必要

- 郵送での取得も可能

- 本人確認書類が必要

- 代理取得の場合は委任状、本人確認書類(委任者・代理人)、切手付きの返送用封筒が必要

取得が必要な人物

- 常勤役員等(経営業務の管理責任者を含む)

- 役員

- 個人事業主

- 建設業法施行令第3条に規定する使用人

取得費用

- 300円

参考ホームページ

③登記事項証明書(商業登記簿謄本)

ポイント:登記事項証明書とは

登記事項証明書には 法人登記 と 不動産登記 の2種類がありますが、

建設業許可申請で使用するのは 法人登記の登記事項証明書 です。

この証明書には、会社の基本情報が詳細に記載されており、建設業許可の審査でも非常に重要な書類となります。

取得場所

- 法務局

- 全国どの法務局でも取得が可能

- オンラインでの申請も可能

取得が必要な人物

- 法人で申請する場合には必ず必要

取得費用

- 履歴事項全部証明書(謄抄本)

- 書面請求:600円

- オンライン請求・送付:520円

- オンライン請求・窓口交付: 490円

参考ホームページ

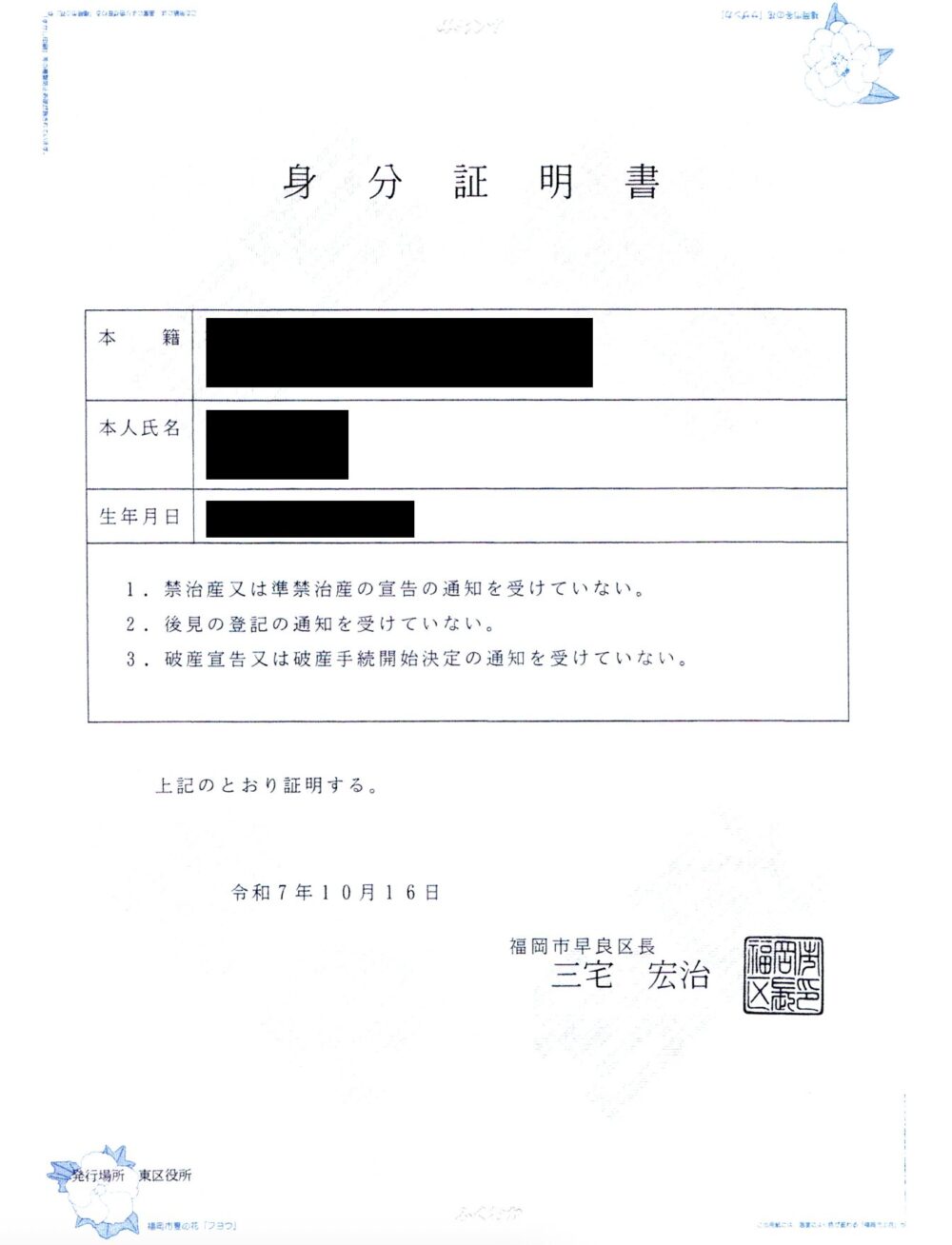

④納税証明書

ポイント:納税証明書とは

納税証明書には 国税 と 都道府県税 の2種類があり、

どちらを提出するかは申請内容によって異なります。

取得場所

- 国道交通大臣許可の場合

- 管轄の税務署のみ

- 「納税証明書(その1)」が必要

- 都道府県知事許可の場合

- 都道府県税事務所

- (法人の場合)法人事業税の納税証明書が必要

- (個人の場合)個人事業税の納税証明書が必要

取得費用

- 400円

参考ホームページ

3.必要に応じて取得が必要な公的書類

①残高証明書

ポイント:残高証明書とは

残高証明書とは、その人が当該金融機関に預け入れている預金の残高が記載されています。証明したい日付の口座残高について、「その金額で間違いない」ということを金融機関が証明してくれます。

希望する証明基準日を伝えることで、その時点での口座残高の証明が可能です。

建設業許可の申請に必要になった場合、福岡県の場合は、残高証明書が申請日より前1か月以内に発行されたものでないといけません。

ポイント:残高証明書が必要になる場面とは?

許可申請時に「倒産することが明白である」場合を除き、次のいずれかの基準を満たす必要があります。

- 自己資本(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上

- 500万円以上の資金調達能力があること

- 過去5年間許可を受けて継続営業した実績があること

上記の内容は財産的基礎要件と呼ばれるもので、建設業許可を新規取得したい場合に必ず満たさなければなりません。

そのうち、「500万円以上の資金調達能力があること」しか、満たす方法がない場合、残高証明書を発行する必要があります。

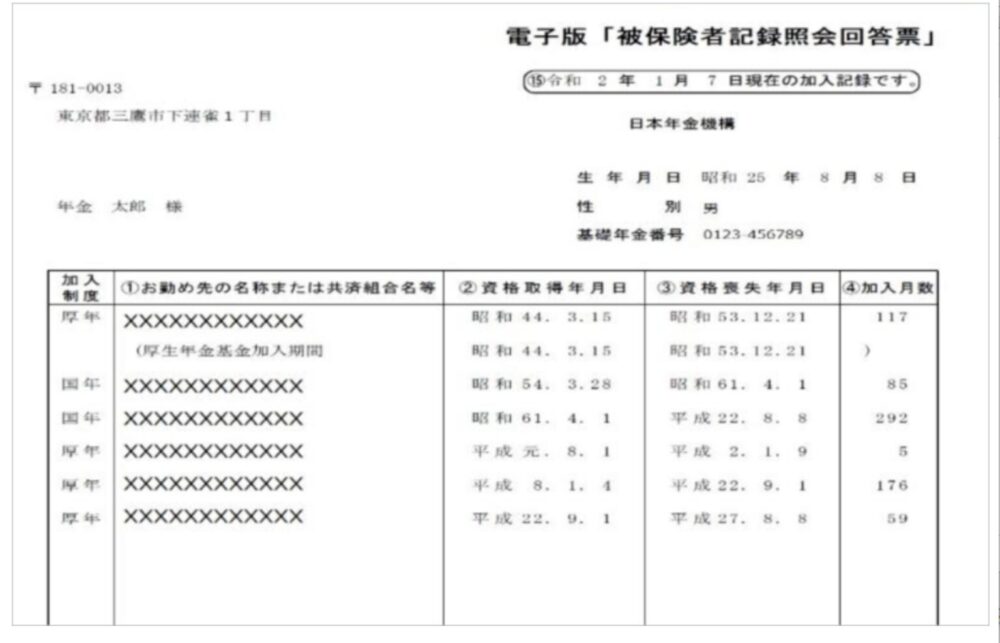

②年金記録(被保険者記録照会回答票)

ポイント:年金記録(被保険者記録照会回答票)とは

年金記録で確認できる記録は、以下のとおりです。

- 公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済年金)の加入履歴(加入していた制度とその期間)

- 国民年金保険料の納付状況

- 厚生年金保険の加入記録(会社名、標準報酬月額、標準賞与額)

- 船員保険の加入記録(船舶所有者名、標準報酬月額、標準賞与額)

ポイント:年金記録が必要になる場面とは?

専任技術者を実務経験で証明する場合に必要です。

一般建設業の専任技術者は、以下の5つの要件のうちいずれか1つを満たす必要があります。

一般建設業許可の専任技術者要件

- 定められた国家資格を所有している

- 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ

- 10年以上の実務経験を持つ

- 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ

- 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ

ポイント:実務経験を積んだ当時の常勤性の証明で利用できる

実務経験で専任技術者になる場合には、取得したい許可業種の実務経験を行っていた雇用先の常勤性の証明が必要になります。

年金記録は厚生年金保険の加入記録で会社名が分かるので、当時実務経験を積んだ場所の常勤性を証明することができます。

そのため、実務経験で専任技術者を証明する必要があることが決まっている場合には、まずは年金記録を取得するのが良いでしょう。

③年金事務所発行の社会保険料納入確認書

ポイント:社会保険料納入確認書とは

事業所が社会保険料を納入している状況を明らかにする書類として、「社会保険料納入証明書」があります。事業主からの申請に基づき発行します。

原則、直近2年以内の期間について証明が必要な場合は「社会保険料納入証明書」を発行することができます。

要するに健康保険料や厚生年金保険料の支払いが滞っていないかを証明することができます。

ポイント:社会保険料納入確認書が必要な場面とは?

建設業法では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3つを社会保険として定めています。

| 区分 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 |

|---|---|---|---|

| 法人(従業員1人以上) | ○ | ○ | ○ |

| 法人(役員のみ) | ○ | ◯ | ー |

| 個人(従業員5人以上) | ○ | ○ | ○ |

| 個人(従業員4人以下) | ー | ー | ○ |

| 個人(事業主のみ) | ー | ー | ー |

上記の表が加入が必要になる場合の一覧表ですが、これら3つの保険に加入する義務があるにもかかわらず、未加入の場合、建設業の許可を取得することはできません。

ポイント:健康保険、厚生年金保険の加入証明に利用できる

社会保険料納入確認書は健康保険、厚生年金保険の加入証明に利用ができます。

一般的には「標準報酬額決定通知書」を提出するケースがほとんどですが、手元にない場合には、「社会保険料納入証明書」を年金事務所に発行してもらうのが良いでしょう。

4.まとめ

【建設業許可】公的書類の取得場所まとめについて解説いたしました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方

建設業許可は取得した後の

フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出

必ず行わなければなりません

一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる

行政書士を選ぶべきです

当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!

詳しくは下記の記事をご覧ください!

お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [土日祝対応可]

お問い合わせ