建設業許可の6つの許可要件(後編)

建設業許可の6つの許可要件(後編)

1分動画解説

建設業許可要件

(専任技術者)

建設業許可要件

(経営業務の管理責任者)

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

国土交通省H Pより

このように、建設工事を請け負う際には、原則、建設業許可を受けなければならないと、法律で決まっています。

この建設業許可ですが、誰でも取得できるような許可ではありません。

許可を取得するためにはいくつかクリアしないといけない要件があります。

今回はこの建設業許可の要件についてざっくりと解説していきます。

基本知識をご説明させて頂きますので、あえて説明を省いている部分もございますが、ご了承ください。

尚、建設業許可の要件について本記事は後編になりますので、まずは下記の前編記事をご覧いただくと、より良い理解が深められます。

建設業許可を取得するための要件がわかります(後編)

目次

建設業許可に必要な6つの要件(後編)

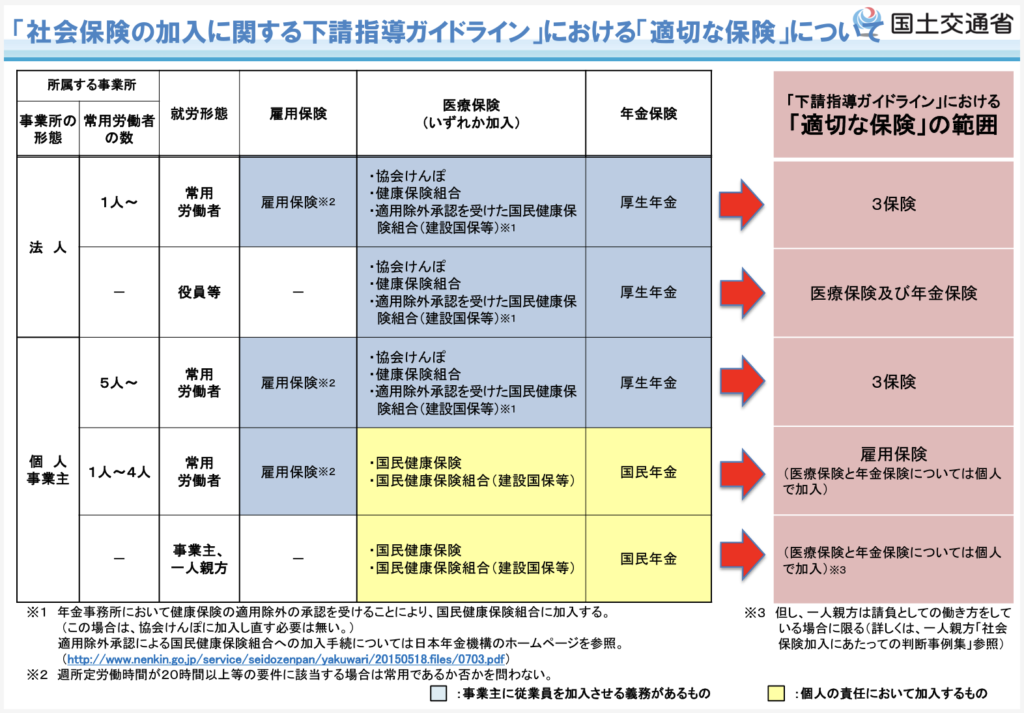

4.適正な社会保険に加入していること

建設業法では、以下の3つの保険を社会保険として定めています。

建設業法条の社会保険

- 健康保険

- 厚生年金保険

- 雇用保険

これら3つの保険に加入する義務があるにもかかわらず、未加入の場合、建設業の許可を取得することはできません。

例えば、法人の場合、健康保険には全国健康保険協会(協会けんぽ)や土建国保などが適切です。市役所が発行する国民健康保険証は適切な社会保険には該当しません。

では、適切な社会保険に加入しているかどうかはどのように判断するのでしょうか。これは、許可を申請する事業主が個人事業主か法人なのか、そして人を雇用しているかどうかによって決まります。

以下の表に、それぞれのケースについてまとめましたので、ご確認ください。

ポイント:簡易的に判断するなら下記の表を見ましょう

| 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |

|---|---|---|---|

| 法人・雇用なし | ◯ | ◯ | ー |

| 法人・雇用あり | ◯ | ◯ | ◯ |

| 個人・雇用なし | ー | ー | ー |

| 個人・雇用あり | ー | ー | ◯ |

法人が労働者を雇用している場合、原則として全ての社会保険に加入する必要があります。

それに対し、一人親方であれば建設業法上の社会保険に関しては原則適用対象外となり、いずれも加入していなくても問題ありません。

詳細が知りたい方は下記から

5.営業所ごとに専任技術者を置いていること

ポイント:営業所ごとに選任が必要

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者を配置する必要があります。専任技術者は、許可を受けようとする建設業(業種)に関して一定の資格や経験を有する技術者でなければなりません。

専任技術者の基本事項

- 営業所ごとに配置

- 営業所が複数ある場合、それぞれの営業所に1人以上、専任技術者を配置する必要があります。

- 常勤性の要件

- 専任技術者は常勤である必要があり、その常勤性を証明する書類が求められます。

- 兼務不可

- 他の会社の職員や他の営業所の専任技術者を兼務することはできません。

ポイント:専任技術者に該当する人とは?

専任技術者に関しても、誰でもなれるわけではありません。

特定の資格を持っていたり、その工事に関して実務経験がある必要があります。

また、一般建設業許可を取得するかや特定建設業を取得するかでも要件が変わってきます。

一般建設業の専任技術者の要件

- 国家資格を有する者

- 国家資格に対応する業種で専任技術者になれます。

- 資格一覧は「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧(国土交通省)」で確認可能。

- 10年以上の実務経験を有する者

- 該当業種で10年以上の実務経験がある場合、専任技術者になれます。

- 経験年数が10年未満でも、複数業種の実務経験がある場合、一定の緩和措置があります。

- 高校・1年制専門学校の指定学科を卒業し、5年以上の実務経験を有する者

- 指定学科の卒業後、対応業種で5年以上の実務経験がある場合。

- 大学(短大・高専等含む)・2年制専門学校の指定学科を卒業し、3年以上の実務経験を有する者

- 指定学科の卒業後、対応業種で3年以上の実務経験がある場合。

- 旧実業学校卒業程度検定や専門学校卒業程度検定の合格者

- 検定合格後、実業学校や専門学校を卒業したと同等とみなし、実務経験期間が短縮されます。

特定建設業の専任技術者の要件

- 国家資格を有する者

- 特定建設業の専任技術者になれる資格要件を満たすことで、一般建設業に比べて幅広い業種で専任技術者になれます。

- 資格一覧は「営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧(国土交通省)」で確認可能。

- 一般建設業の要件(1~5のいずれか)を満たし、元請として2年以上の指導監督的実務経験を有する者

- 一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ請負金額が4,500万円以上(過去の規定に基づく場合は1,500万円以上、3,000万円以上)の元請工事で2年以上の指導監督的実務経験がある場合。

ポイント:指定建設業7業種について

指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の許可を受ける場合、指導監督的実務経験ではなく、国家資格による要件を満たすことが必要です。

専任技術者について詳細が知りたい方は下記から

6.経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること

建設業許可を得るために最後に確認するべき要件は常勤役員等です。

役員には、専任技術者がその業種のプロであるように、建設業の経営に通じたプロが必要です。

したがって、許可を申請する企業が個人であれば、申請者本人が該当し、法人であれば登録された役員がこれに当たります。

役員である必要があるので、代表取締役である必要はありません。

次に、常勤役員等と認められる条件を確認しましょう。

ポイント:常勤役員等と認められるための要件とは?

①5年以上の建設業の経営(事業主)経験

5年以上の建設業の経営経験もしくは事業主経験が必要です。

以前に取締役として在籍していた会社の経験でも構いません。

合算して5年以上の事業主経験があれば十分です。

必要書類には、個人事業主と法人で異なるものがあります。

②専属かつ常勤での勤務

経営管理者として、許可申請する会社(個人事業)で専属かつ常勤で働くことが必要です。

他の会社での建設業法上の常勤役員等や専任技術者として登録されている場合は認められません。

書面による証明方法は、申請会社の健康保険証が必要です。

詳細が知りたい方は下記から

7.まとめ

以上、建設業許可を取得するための6つの要件ということで今回は後半の3つの部分を説明させていただきました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方

建設業許可は取得した後の

フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出

必ず行わなければなりません

一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる

行政書士を選ぶべきです

当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!

詳しくは下記の記事をご覧ください!

お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [土日祝対応可]

お問い合わせ