建設業許可は1人でも取得できる?

建設業許可は1人でも取得できる?

目次

1.1人で許可要件を満たせるなら取得できる!

①建設業許可要件とは?

建設業許可は誰でも取得できるわけではありません。

建設業許可要件を満たした場合に許可が取得できます。

逆にいうと、許可要件さえ満たすことができれば、個人事業主でも法人でも、一人でも許可取得可能です。

建設業許可を取得するために必要な6つの要件

- 誠実性を有すること、欠格要件に該当しないこと

- 主たる営業所があること

- 財産的基礎又は金銭的信用を有すること

- 適正な社会保険に加入していること

- 営業所ごとに専任技術者を置いていること

- 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること

ポイント:重要なのは専任技術者と経営業務管理責任者

建設業許可で要件クリアが難しいのは、専任技術者と経営業務管理責任者です。

理由は、専任技術者と経営業務管理責任者になるための要件を満たす必要があるからです。

専任技術者の能力を有する者の要件

- 定められた国家資格を所有している

- 指定学科を卒業し、高卒・専門学校卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験を持つ

- 10年以上の実務経験を持つ

- 一級一次検定※合格後3年以上の実務経験を持つ

- 二級一次検定※合格後5年以上の実務経験を持つ

経営業務の能力を有するものの条件

- 建設業を経営者として5年以上経営した経験がある者

- 建設業で5年以上権限委譲を受けた執行役員などをした経験がある者

- 経営者に準ずる地位で経営を管理した経験がある

- 建設業で6年以上準ずる地位の者として経営者を補佐した経験がある者

- 常勤役員などが次の(1)(2)いずれかで、かつ直接に補佐する者として次の(3)(4)(5)をそれぞれ置いている

- 【常勤役員など】

(1)建設業で2年以上役員などの経験があり、かつ5年以上役員などまたは役員などに次ぐ職責上の地位で(財務管理、労務管理、業務運営を担当する者)としての経験がある

(2)5年以上役員などとしての経験があり、かつ建設業で2年以上役員などとしての経験がある - 【直接に補佐する者】

(3)許可申請をする建設業者で5年以上の財務管理をしている

(4)許可申請をする建設業者で5年以上の労務管理をしている

(5)許可申請をする建設業者で5年以上の業務運営をしている

- 【常勤役員など】

ポイント:尚且つ、常勤である必要がある

経営業務管理責任者と専任技術者は、常勤して専らその職務に従事することが求められます。

常勤とは、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を保ち、休日や勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中にその営業所に勤務できることを意味します。

以下のような場合は、原則として「専任」とは認められません。

下記の場合は専任と認められない

- 技術者の住所が営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識的に通勤が不可能な場合

- 他の営業所で専任を要する職務を行っている場合

- 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で特定の事務所等において専任を要する者(建設業許可を受けた営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合を除く)

2.自分(申請者)一人で要件を満たせるのが一番良い

ポイント:自分(申請者)だけで満たせるのが手っ取り早い

- 経営業務の管理責任者

- 専任技術者

- 常勤性

先述の通り、上記の内容をクリアする必要がありますが、申請者自身が一人で要件を満たせるのであれば、それに越した事はありません。

なぜなら、自身で要件を満たせない場合には、要件を満たす人物を雇用しなければなりません。

3.要件を満たす人物を雇用する際のデメリット

①経営業務管理責任者は登記が必要

本人以外で経営業務の管理責任者の要件を満たしたい場合には、下記の人物が該当する必要があります。

個人事業主 → ※支配人

法人 → 常勤役員

が経営業務の管理責任者の要件を満たす必要がある

※支配人とは、商業登記簿上で「支配人登記」が行われている者をいいます。この支配人は、「建設業法施行令第3条で規定する使用人」となります。専用の略歴書等の提出が必要です。)

ポイント:該当する人物の証明には登記が必要

申請をする際には、支配人や常勤役員が社内に存在していることを証明する必要があります。

そのため、法人であれば取締役、個人事業であれば支配人として登記することが必要となります。

登記はご自身でもすることができますが、手間もかかりますので、司法書士に依頼するケースがほとんどです。

その場合には、代行報酬を支払わなければなりませんので、別途費用も発生することになります。

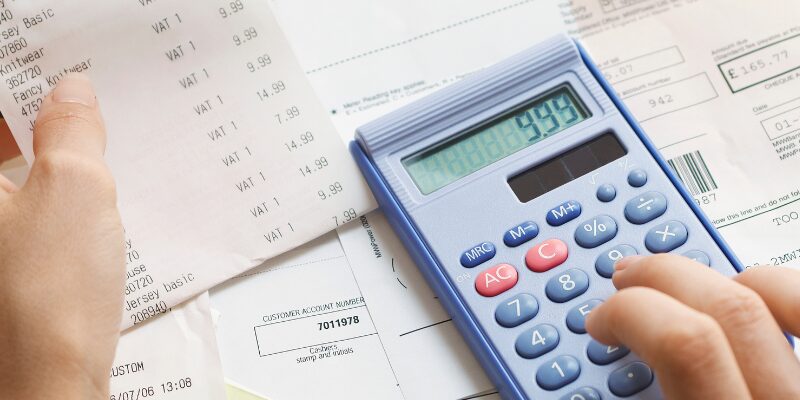

②社会保険や給与など、別途費用が発生する

常勤性が必要となるため、専任技術者も経営業務の管理責任者も正社員として雇用しなければなりません。

所定の時間の一部を勤務するパートタイム、その他にも派遣労働者や日雇労働者、業務委託契約では「常勤」しているとは言えないため、NGです。

ポイント:名義貸しはNG

ちなみに「名義貸し」は厳禁です。

役員報酬や社会保険の保険料から、どれくらい給与を支払っているかを確認される場合があり、不当に安い金額を支払っていることが発覚した場合には、名義貸しの疑惑をかけられてしまいます。

もちろんその場合は新規取得する事はできません。

また、許可取得できたとしても、もし名義貸しが発覚すれば、建設業許可の取り消し処分を受けるだけでなく、その後5年間は建設業許可申請ができなくなるため、この点には十分ご注意ください。

ポイント:適切な社会保険の加入が必要

建設業法では、以下の3つの保険を社会保険として定めています。

- 健康保険

- 厚生年金保険

- 雇用保険

これら3つの保険に加入する義務があるにもかかわらず、未加入の場合、建設業の許可を取得することはできません。

社会保険加入義務は、個人事業主か法人なのか、また雇用する人数などによって変わってきます。具体的には下記の表をご確認ください。

| 区分 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 |

|---|---|---|---|

| 法人(従業員1人以上) | ○ | ○ | ○ |

| 法人(役員のみ) | ○ | ◯ | ー |

| 個人(従業員5人以上) | ○ | ○ | ○ |

| 個人(従業員4人以下) | ー | ー | ○ |

| 個人(事業主のみ) | ー | ー | ー |

さらに、当然ではありますが、社会保険に加入するということは、社会保険料の支払いが発生するということです。

社会保険の加入手続きは自身でもすることができますが、それが難しい場合には社会保険労務士に代行を依頼することになります。

その場合には、代行報酬を支払わなければなりませんので、別途費用も発生することになります。

社会保険に関して詳しく知りたい方は、下記からご確認いただけます。

3.まとめ

以上、建設業許可は1人でも取得できる?について解説しました。

建設業許可を新規で取得しようと考えている方

建設業許可は取得した後の

フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出

必ず行わなければなりません

一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる

行政書士を選ぶべきです

当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!

詳しくは下記の記事をご覧ください!

お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [土日祝対応可]

お問い合わせ