建設業許可取得後の事業者の義務

建設業許可取得後の事業者の義務

目次

1分動画解説

建設業許可取得後の事業者の義務

1.建設業許可取得で終わりじゃない

建設業許可取得すれば、軽微な工事以外の工事を行えることや、他事業者からの信頼も上がることから、事業拡大を見込むことも可能です。

この建設業許可、取得して安心というわけにはいきません。

取得した後には、様々な義務をクリアしていかなくてはなりません。

今回は建設業許可取得後の事業者の義務について解説していきます。

2.建設業許可取得後の義務

建設業許可取得後の事業者の義務は下記の5つに分かれます

建設業許可取得後の義務

- 標識の掲示

- 変更内容の届出義務(変更届)

- 決算期ごとの変更届出書の提出(決算変更届)

- 許可後の申請手続き(更新・業種追加・許可換え)

- 工事請負契約書の適正化(契約書の作成)

①標識の掲示

第四十条 標識の掲示

e-GOV法令検索

建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

ポイント:営業所と工事現場に標識を設置する

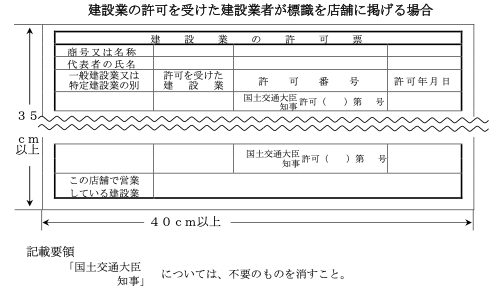

建設業の許可を受けた方は、必ずその営業所及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を掲げる必要があります。

営業所に掲げる標識

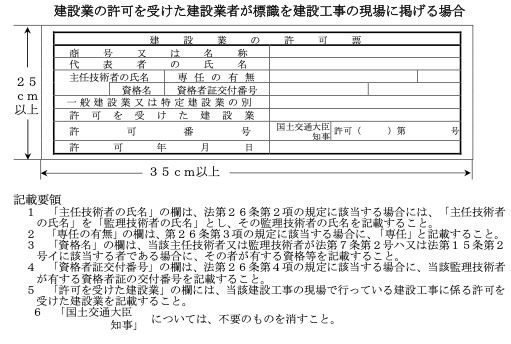

建設現場に掲げる標識

平成23年12月27日付けで建設業法施行規則別記様式第29条が改正され、建設業者が建設工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが「縦40㎝以上×横40㎝以上」から「縦25㎝以上×横35㎝以上」に改められました。

標識について、詳細は過去の記事で解説しておりますので、下記からご覧下さい

②変更内容の届出義務(変更届)

会社名、営業所の所在地、電話番号、常勤役員、専任技術者などに変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。変更届が必要な事項には細かい規定があり、何を変更するかによって提出期限も異なります。

変更が必要な項目

- 商号

- 資本金

- 業種

- 取締役(就任、退任ともに)

- 営業所の名称( 主たる営業所、従たる営業所)

- 営業所の所在地( 主たる営業所、従たる営業所)

- 経営業務の管理責任者

- 専任技術者(変更、削除)

- 健康保険の加入状況

- 例3条の使用人

- 電話番号やファックス番号

- 廃業、一部廃業 など

ポイント:提出期限は変更内容によって変わります

上記の変更が必要な項目は変更する内容によって、いつまでに提出が必要かが変わります。

詳細は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください

③決算期ごとの変更届出書の提出(決算変更届)

決算変更届は、建設業許可を持つ事業者であれば、毎年必ず提出しなければならない書類です。

名前に「変更」とありますが、実際には変更がない場合でも、毎年作成して提出する義務があります。

ポイント:提出期限は決算終了後4ヶ月以内

決算変更届の提出期限は、決算終了後4か月以内です。

事業年度が終了したら、毎年、決算書を作成して確定申告を行います。

法人の確定申告期限は、決算日から2か月以内ですので、確定申告が終わった後に決算変更届を作成し、提出することになります。

決算変更届については下記の記事から詳細を確認できます。

④許可後の申請手続き(更新・業種追加・許可換え)

建設業許可を取得後は5年ごとの「許可の更新」、許可を受けている業種以外の工事を請け負う場合は、その工事にかかる「業種の許可の追加手続き」、許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にすることとなった場合には、新たな許可行政庁から新たな建設業の許可を受けること(許可換え)が必要です。

許可の更新

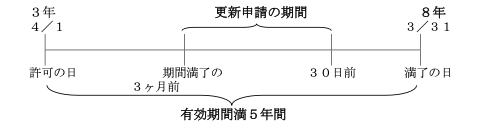

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。

例えば、令和3年4月1日に許可を受けた場合は令和8年3月31日が満了日です。(満了日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了するので注意が必要です)

従って、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けたときと同じ手続により許可の更新手続きをしてください。

なお、福岡県では有効期間満了の3ヶ月前から受付を行っています(法第3条第3項)

許可業種の追加

建設業許可は、業種別許可制度です。(29業種に分かれています。)

現在、受けている許可業種以外の工事は、軽微な工事又は、附帯工事を除いて請け負うことはできません。

許可を受けている業種以外の工事を請け負う場合は、その工事にかかる業種の許可を受ける必要があります。

ポイント:許可の更新と業種追加を同時にすることも可能

業種追加と同時に許可更新を申請する場合は、審査期間が一定期間必要ですので、原則として知事許可は許可更新日の2ヶ月前までに申請を行うようにしてください。

許可換え

許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にすることとなった場合には、新たな許可行政庁から新たな建設業の許可を受けることが必要です。(許可換え)

この場合、従前に受けていた建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。(法第9条、第17条)

なお、許可換えを受けようとするときは、全く新規に許可を受ける場合と同様の手続きにより、新たに許可を受けようとする許可行政庁に許可申請書及びその添付書類を提出することになります。(法第9条第2項)

許可換えが必要となるのは、次の場合です。

許可替えが必要な場合

- 国土交通大臣の許可を受けた者が、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。

- 「大臣許可から知事許可へ許可換え」

- A県知事の許可を受けた者が、その都道府県の区域内における営業所を廃止して、他のB県の区域内に営業所を設置することとなったとき。

- 「A県知事の許可からB県知事の許可へ許可換え」

- 知事の許可を受けた者が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。

- 「知事許可から大臣許可へ許可換え」

⑤工事請負契約書の適正化(契約書の作成)

建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、請負代金の支払時期方法等下記の事項を記載した契約書を取り交わさなければなりません。(法第19条)

契約書に記載が必要な内容

- 工事内容

- 請負代金の額

- 工事着手・完成時期

- 工事を施工しない日又は時間帯の定めの内容

- 前払金・出来高払の時期及び、方法

- 一方からの申出による設計変更又は工事中止の場合における工期又は代金の変更、損害の負担及びそれらの算定方法

- 天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担及びその額の算定方法

- 価格変動等による請負代金又は工事内容の変更

- 工事施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担

- 注文者が資材提供又は機械貸与するときの内容及び方法

- 注文者の完了検査の時期及び方法、引渡しの時期

- 完成後の請負代金の支払時期及び方法

- 工事の目的物の瑕疵担保責任又は保証保険契約の締結その他の措置の内容

- 履行遅滞、債務不履行の場合の遅延利息、違約金、その他の損害金

- 契約に関する紛争の解決方法

3.まとめ

以上、建設業許可取得後に必要な義務について解説しました

建設業許可を新規で取得しようと考えている方

建設業許可は取得した後の

フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出

必ず行わなければなりません

一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる

行政書士を選ぶべきです

当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!

詳しくは下記の記事をご覧ください!

お問い合わせは下記から

お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [土日祝対応可]

お問い合わせ